La Commune de Paris

Moments d’histoire mars 2022

La Commune de Paris a vécu soixante-douze jours, du 18 mars au 28 mai 1871. C’est un moment tragique de l’histoire de la République. L’historien Jean-Jacques Chevallier a écrit : « Les insurgés vibraient d’un patriotisme de gauche que la honte de la défaite exaspérait ». En ces quelques mots, tout est dit : la Commune a été un moment républicain, en opposition à la réaction monarchique de Thiers, et patriotique, car la Nation est en danger, mais aussi l’expression d’un orgueil national après l’humiliante défaite face aux Prussiens et un fier sursaut du peuple de gauche, si présent à Paris, à l’époque grande ville ouvrière. Un événement qui a suscité les passions, dont l’interprétation a divisé les contemporains. Les historiens ont longtemps peiné à faire entendre la voix de l’objectivité.

Unité laïque la commémore à travers trois Moments d’histoire. Le premier Moment, en mars 2022, évoque les débuts de la Commune, le 18 mars 1871 ; le deuxième Moment, en avril, retrace la brève histoire de la Commune ; le troisième Moment, en mai, s’intéresse à la fin de la Commune, avec la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai, qui marquera à jamais l’histoire nationale et l’histoire révolutionnaire.

Episode 1. Les débuts de la Commune de Paris : le 18 mars 1871, heure par heure

La guerre franco-prussienne de 1870 est désastreuse pour la France. Elle a profondément marqué Paris, qui a subi un un siège très dur depuis le 18 septembre 1870 et dont la population a souffert de la faim. Les ouvriers, les artisans et leurs familles furent ceux qui souffrirent le plus de l’envolée des prix. S’enrôlant en grand nombre dans la Garde nationale, ils portèrent ses effectifs à 350 000 hommes et, en élisant leurs officiers, ils mirent fin à la prégnance de la bourgeoisie parmi eux.

Le gouvernement provisoire signe l’armistice le 28 janvier 1871 qui paraît insupportable aux Parisiens, qui ont résisté à l’ennemi pendant près de quatre mois.

L’attitude du gouvernement n’est pas conciliante, notamment lorsqu’il nomme trois bonapartistes aux postes de préfet de police (Louis Ernest Valentin), de chef de la Garde nationale (le général Louis d’Aurelle de Paladines) et de gouverneur de Paris (le général Joseph Vinoy), nominations vécues comme une provocation par les Parisiens. Le 9 mars 1871, le préfet de police interdit les principaux journaux d’extrême gauche, dont Le Cri du peuple de Jules Vallès, créé le 22 février 1871.

Une agitation importante règne dans Paris. Les quartiers de Belleville et de Ménilmontant doivent être évacués par les troupes mobiles pour éviter des incidents avec certains bataillons de la Garde nationale. La caserne de la Garde républicaine, rue Mouffetard, est attaquée. Dans le même temps, la Fédération de la Garde nationale se dote d’un comité exécutif provisoire, futur Comité central, et récuse son chef Aurelle de Paladines.

L’attitude de l’Assemblée, royaliste et pacifiste, qualifiée d’« assemblée de ruraux » par les Parisiens, contribue à l’exacerbation des tensions. Rentrée de Bordeaux, le 10 mars 1871, elle transfère son siège de Paris à Versailles parce qu’elle voit dans Paris « le chef-lieu de la révolution organisée, la capitale de l’idée révolutionnaire ». Par une loi du même jour, elle met fin au moratoire sur les effets de commerce, acculant à la faillite des milliers d’artisans et de commerçants, et supprime la solde d’un franc cinquante par jour payée aux gardes nationaux.

Adolphe Thiers avait commandé la construction des fortifications qui entouraient Paris alors qu’il était ministre de Louis-Philippe. Il avait conçu cette enceinte pour défendre la ville contre des ennemis. Mais elles pouvaient aussi servir à isoler la ville du reste du pays, en cas de révolte populaire, permettant au gouvernement, aux autorités et aux troupes de se replier à Versailles et de laisser le contrôle de la ville aux insurgés. Il suffisait ensuite d’assiéger puis de reconquérir la ville avec des troupes fidèles venues du reste du pays. Durant la Révolution de 1848, Thiers avait vainement proposé ce plan au roi Louis-Philippe pour briser la révolution parisienne.

Le 17 mars 1871, Adolphe Thiers et son gouvernement, évaluant mal l’état d’esprit des Parisiens, envoient au cours de la nuit la troupe sous le commandement du général Lecomte s’emparer des canons de la Garde nationale sur la butte Montmartre.

Quand le gouvernement décide de désarmer les Parisiens, ceux-ci se sentent directement menacés. Il s’agit de leur soustraire les 227 canons entreposés à Belleville et à Montmartre. Les Parisiens considèrent comme leur propriété ces canons qu’ils ont eux-mêmes payés par souscription lors de la guerre contre la Prusse. Ils se voient sans défense vis-à-vis d’éventuelles attaques des troupes gouvernementales, comme en juin 1848. Cependant ils disposent de près de 500 000 fusils. De son côté, le gouvernement craint la présence de cette artillerie en cas d’émeute ouvrière, et justifie le retrait des canons par l’application des conventions prises avec le vainqueur dont le désarmement de la capitale fait partie. Les Prussiens sont en effet toujours présents autour de la ville.

Le gouvernement fait plusieurs tentatives pour les récupérer : le 8 mars, il échoue à enlever de force les canons installés à Montmartre ; le 16 mars, il tente d’enlever de force les canons installés place des Vosges mais échoue à nouveau. Plusieurs maires d’arrondissement, Clemenceau, Tirard, Arnaud de l’Ariège, Martin interviennent auprès du ministre de l’Intérieur Ernest Picard pour éviter l’affrontement, mais celui-ci reste inflexible.

Le 17 mars au soir, Il est décidé d’enlever les canons qui sont entreposés à Belleville et Montmartre. Les canons ne sont pas gardés.

Le dispositif imaginé par Thiers est de quadriller Paris pour rendre toute résistance vaine. Le général Vinoy établit son quartier général au Louvre. Les brigades des généraux Paturel et Lecomte fortes d’environ 4 000 hommes, avec des mitrailleuses devront marcher sur Montmartre. La division du général Faron, forte de 6 000 hommes, doit s’emparer des Buttes-Chaumont afin de contrôler Belleville et Ménilmontant, occuper les gares du Nord et de l’Est. La division du général de Maud’huy doit occuper l’hôtel de ville, la place de la Bastille, l’île de la Cité, le pont d’Austerlitz et le port de l’Arsenal. Le général Valentin, préfet de police, dispose des gardes républicains installés dans les casernes Lobau et de la Cité, des régiments de ligne et de cavalerie, il doit contrôler les Tuileries, la Concorde et les Champs-Élysées.

Le 18 mars à trois heures du matin, les soldats se mettent en marche vers leurs objectifs qui sont atteints avant 6 h, mais les chevaux et attelages prévus sont en retard et le retrait des premiers canons prend du retard. La population qui se réveille, se rassemble ; les gardes nationaux arrivent en armes. L’un d’eux, Turpin, en faction au parc d’artillerie est blessé. Il décède en dépit des soins prodigués par Louise Michel. Le Comité central alerté du mouvement des troupes fait battre l’alarme dans le XIe arrondissement et ordonne d’élever des barricades dans le quartier.

Vers 8 h, des soldats du 88e régiment de ligne fraternisent avec la population. Le général Lecomte tente de s’y opposer, ordonne de tirer sur la foule mais ses soldats mettent crosse en l’air. À 9 heures le général est fait prisonnier et est conduit au Château-Rouge, tandis que les 80 gendarmes qui l’entourent sont emmenés à la mairie du XVIIIe arrondissement. Les troupes du général Paturel se disloquent. Une partie de la réserve du général Subvielle, installée entre la place Pigalle, le boulevard et la place Clichy fraternise aussi. La permanence du Comité central de la Garde nationale est renforcée par des délégués qui arrivent de leurs quartiers encore tranquilles.

Vers 10 h, les informations parviennent au gouvernement. Il apprend que les troupes du général Faron fraternisent et abandonnent leur matériel. Il y a des barricades dans le faubourg Saint-Antoine, à Ménilmontant. Le gouvernement et le commandant en chef de la Garde nationale, le général d’Aurelle de Paladines, tentent d’organiser une offensive en s’appuyant sur les Gardes nationaux des quartiers bourgeois du Centre et de l’Ouest de la capitale. Sur les 12 000 escomptés à peine 600 répondent à l’appel et retournent chez eux lorsqu’ils constatent la faiblesse de leurs effectifs. Aussi le général Vinoy, gouverneur de Paris, décide de faire évacuer les quartiers de la rive gauche de la Seine et de replier les troupes sur l’École militaire.

Vers 13 h, le général Lecomte est transféré à Montmartre sur l’ordre d’un comité local de vigilance. Il est pris à partie par la foule en fête et par ses propres soldats. Il y est rejoint par un autre prisonnier, le général Clément-Thomas, un des commandants de la sanglante répression du soulèvement de juin 1848, qui a été reconnu bien qu’il soit en civil. Vers 14 h, le Comité central de la Garde nationale donne l’ordre à tous les bataillons de converger sur l’Hôtel de ville.

Vers 15 h, le gouvernement se divise sur la conduite à tenir : quitter Paris pour y revenir en force ou organiser la résistance dans les quartiers ouest. Affolé par des Gardes nationaux qui défilent devant le ministère où les ministres se trouvent, Thiers décide de quitter Paris pour Versailles et ordonne l’évacuation totale des troupes et le départ de tous les fonctionnaires.

En fin d’après-midi, à Montmartre, la foule déchaînée attaque le poste de la rue des Rosiers où se trouvent les généraux Lecomte et Clément-Thomas, qui sont sommairement exécutés, malgré l’intervention de deux membres Armand Herpin-Lacroix et Simon Meyer du Comité de vigilance de Montmartre, ainsi que du maire du XVIIIe, Clemenceau. Un peu plus tard le général Chanzy échappe de peu au même sort. L’Hôtel de ville, où Jules Ferry tente d’organiser la résistance, est abandonné par les soldats.

Vers 20 h, l’état-major de la Garde nationale, place Vendôme, la préfecture de police sont aux mains des révoltés alors que l’Hôtel de ville est encerclé. Les ordres du Comité Central sont purement défensifs : « barricades partout. Ne pas attaquer ». Le bataillon cernant l’Hôtel de ville se retire. Jules Ferry reçoit l’ordre d’abandonner l’Hôtel de ville. Vers 23 h, l’Hôtel de ville est envahi, et le comité central de la Garde nationale s’y installe.

Malgré une ultime conciliation menée par les élus parisiens, la rupture entre le gouvernement légal et les insurgés est consommée. Dès le lendemain le gouvernement prend des mesures pour isoler les communications entre Paris et la province. Rétrospectivement, le début de la « campagne à l’intérieur », organisée pour réprimer la Commune de Paris et les insurrections communalistes de province, sera fixé au 18 mars 1871, même si les premiers combats n’auront lieu que dans les derniers jours de mars.

De son côté, le Comité central occupe l’Hôtel de ville sous la direction de Édouard Moreau qui convainc ses collègues d’organiser les élections municipales contre une minorité d’inspiration blanquiste qui voulait sans attendre marcher sur Versailles. Cette décision sera critiquée par Karl Marx.

Plusieurs villes de province s’insurgent également à la suite de ce soulèvement ; c’est notamment le cas à Marseille, Narbonne, Saint-Étienne, Le Creusot, ou encore Besançon, mais aussi Toulouse, Perpignan, Le Havre, Grenoble, Bordeaux, Nîmes, Limoges, Périgueux, Cuers, Foix, Rouen, etc.

Pour avoir un point de vue global et documenté sur la Commune de Paris, Unité laïque recommande le remarquable travail de sélection effectué par Gallica . Les publications suscitées par la Commune de 1871 sont nombreuses. La décennie qui suit les événements concentre beaucoup de témoignages et d’opinions très défavorables. Les apologies proviennent essentiellement de l’exil. Jusqu’à nos jours, les opinions sont tranchées, et les historiens peinent à faire entendre la voix de l’objectivité. Parmi les études et témoignages présents dans Gallica, on trouve :

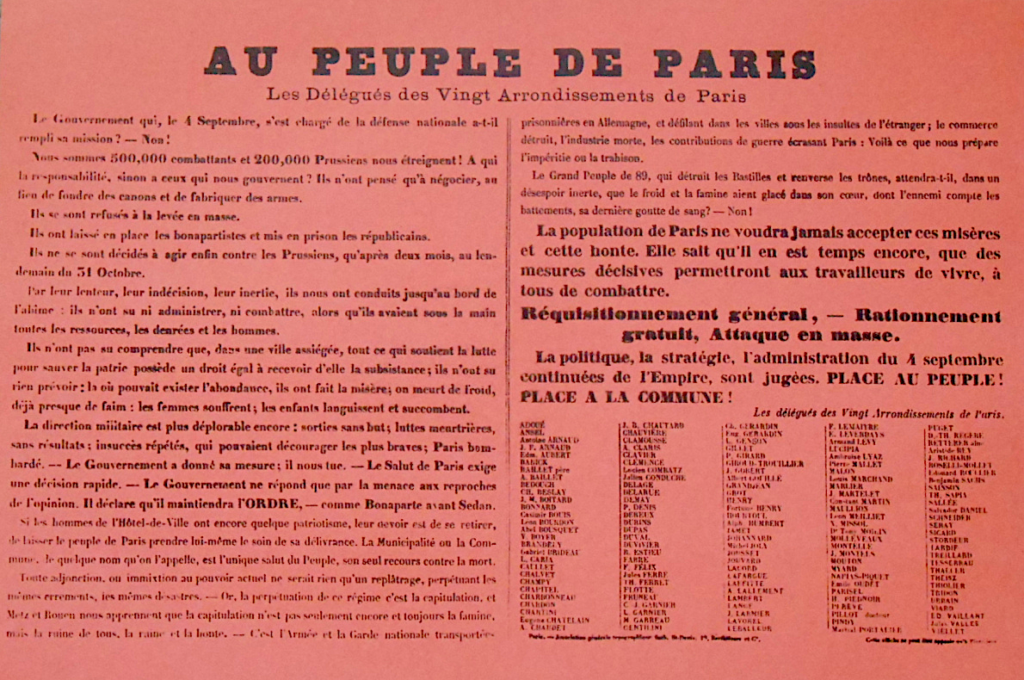

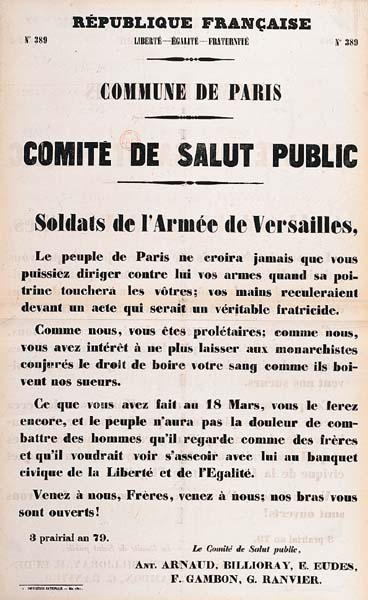

- des documents sur la Commune : Entre les plaidoyers de membres exilés de la Commune et les accusations de leurs ennemis, il est encore utile de se référer à des documents « bruts » de l’époque, ou à des œuvres d’historiens, qui, le temps de l’apaisement venu, livrent des analyses dépassionnées ;

- des témoignages de communards : Dès juin 1871 parurent de nombreuses publications hostiles à la Commune. Tandis que se déroulaient les procès qui visaient les principales têtes, ceux de ses membres qui avaient réussi à se réfugier à Londres, Bruxelles, Genève ou New York tentèrent de plaider leur cause en publiant leur version des faits. Jusqu’au seuil du XXe siècle, la voix des Communards ne s’est pas tue.

- des. témoignages d’anti-communards : La répression de la Commune fut suivie, dès 1871, d’un grand nombre de publications hostiles à ses acteurs. Parmi les jugements et témoignages de contemporains, dont la violente hostilité se montrait dès le titre, les ouvrages sélectionnés sont des exemples d’une abondante production où les opinions prennent le pas sur l’objectivité.