Deux millénaires de combats laïques – Marianne

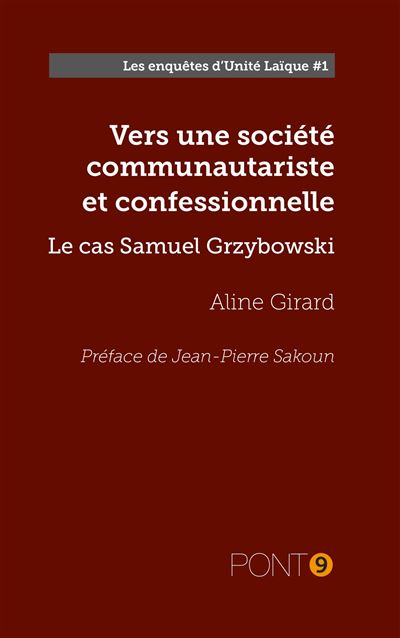

« C’est à l’exploration d’un combat « vital, puissant et incarné » que nous convient Jean-Pierre Sakoun et C215 dans ce livre illustré. Le premier est un militant de la laïcité, fondateur de l’association Unité Laïque, et à qui l’on doit l’initiative de l’entrée de Manouchian et de ses compagnons de Résistance au Panthéon. Le second, Christian Guémy de son vrai nom, pochoiriste, artiste urbain, est connu pour ses nombreux portraits réalisés -entre autres supports- sur les boîtes à lettres de La Poste.

Sakoun et Guémy proposent donc l’inventaire de deux mille ans de combats à travers les portraits de figures emblématiques, de Hypatie d’Alexandrie à Samuel Paty. Parmi les 40 personnages ayant contribué à la liberté de conscience, on trouve des figures évidentes, comme voltaire, Diderot, Condorcet, Ferry, Gambetta, Buisson, Clemenceau, Jaurès, Briand, Zay, plus près de nous Élisabeth et Robert Badinter, Boualem Sansal, Charb ou encore Richard Malka. Mais nos deux auteurs proposent aussi des profils moins attendus, comme Louis X le Hutin, Louis XV ou l’abbé Grégoire, ici convoqué pour son rôle dans dans l’émancipation des juifs et en faveur de l’égalité civique pour tous, à travers la fin de l’esclavage notamment.

Dans sa brève et dense « histoire politique » de la laïcité, Jean-Pierre Sakoun souligne que « c’est bien la liberté de conscience active, l’émancipation, qui est au cœur de la République ». Au-delà de sa dimension juridique, la laïcité est en effet un principe actif adossé à un combat permanent avec des pouvoirs cléricaux déterminés à imposer les règles de conduite qu’ils devraient limiter à leurs seuls fidèles à la société tout entière. »

Article signé Philippe Foussier